La città

Foibe, una storia anche altamurana

Dal Magazzino 18 riemerge la presenza dei profughi in città

Altamura - martedì 10 febbraio 2015

23.28

Una storia non solo istriana, giuliana e dalmata, ma anche altamurana, una tragedia interamente italiana che unisce i confini nord-orientali con la Murgia.

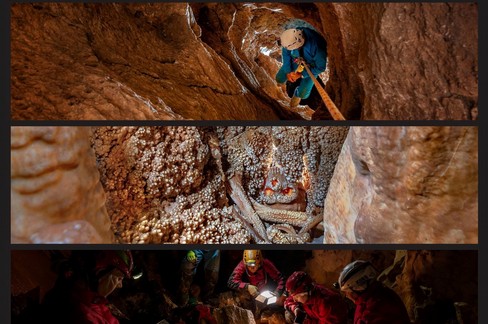

Il dramma delle foibe, gli inghiottitoi di natura carsica dove tra il 1943 e il 1947 furono gettati vivi dai partigiani comunisti slavi del Maresciallo Tito, dopo torture, decine di migliaia di italiani, ma anche l'esodo di 350.000 persone, costrette ad abbandonare le loro case per fuggire dai massacri e poter mantenere la propria identità italiana, dal 2004 vengono commemorati ogni 10 febbraio dalla Giornata del Ricordo. Nel febbraio 2006 a Roma presso il Quirinale, l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegnò una medaglia d'oro al valore civile alla memoria di Norma Cossetto, studentessa di 24 anni, seviziata, violentata e gettata in una foiba, simbolo, tra i tanti, di una feroce pulizia etnica per troppo tempo dimenticata e silenziata dalla coscienza collettiva della Nazione.

Una storia che in parte è anche altamurana, ed è proprio Altamura che riemerge dalle carte del Magazzino 18, il luogo che funge da decenni da deposito alle masserizie degli esuli, al Porto vecchio di Trieste. Mobili, oggetti e ricordi ormai dimenticati ma di grande valore simbolico e storico per la memoria di un pezzi di Italia costretto ad abbandonare la propria terra. Una realtà che, trasformata dal cantante e attore Simone Cristicchi in uno spettacolo, ha avuto ormai riconoscimenti a livello mondiale, stimolando la curiosità di tanti italiani che quelle vicende le conoscevano solo per sentito dire o le ignoravano proprio.

Singolare la quantità e la diversità delle masserizie ammonticchiate dentro la struttura: si va da montagne di sedie aggrovigliate, a comporre quasi una scultura moderna, a decine di armadi di legno desolatamente vuoti, virando poi sul personale con lettere, fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, strumenti musicali, attrezzature da artigiano.Un luogo, il Magazzino 18, dove gli esuli – senza casa e spesso prossimi ad affrontare lunghi periodi in campo profughi o estenuanti viaggi verso lontane mete nel mondo – lasciavano le loro proprietà, in attesa e nella speranza di poterne in futuro rientrare in possesso. Tra esse, in una foto pubblicata in questi giorni dal quotidiano triestino "Il Piccolo", appare un documento della Prefettura di Bari che riporta Altamura come nuovo indirizzo del proprietario di qualche oggetto ivi contenuto. Gli esuli infatti trovarono rifugio in giro per l'Italia, non sempre accolti come fratelli perseguitati, spesso ignorati o peggio trattati con disprezzo.

Si conta che almeno 4 000 esuli trovarono nuova dimora in Puglia, e molti di essi ad Altamura, dove vennero accolti in un ex campo di prigionia, sito in via Gravina, dal quale ci si era dimenticati di rimuovere i cavalli di Frisia. Il ministero degli Interni dispose addirittura che ad essi si prendessero le impronte digitali, come se fossero dei delinquenti e non delle vittime. Particolarmente toccante il ricordo di una di loro, Ida Vodaric Marinzoli, che dell'ex campo profughi, definito "un rudere senza voce", disse: "Forse un parco della Pace sarebbe la sua ideale, ultima re-ncarnazione ed un sospiro di sollievo per un'umanità stanca e travolta dalla storia". Un auspicio che tutta la città dovrebbe fare suo, per non dimenticare.

Il dramma delle foibe, gli inghiottitoi di natura carsica dove tra il 1943 e il 1947 furono gettati vivi dai partigiani comunisti slavi del Maresciallo Tito, dopo torture, decine di migliaia di italiani, ma anche l'esodo di 350.000 persone, costrette ad abbandonare le loro case per fuggire dai massacri e poter mantenere la propria identità italiana, dal 2004 vengono commemorati ogni 10 febbraio dalla Giornata del Ricordo. Nel febbraio 2006 a Roma presso il Quirinale, l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegnò una medaglia d'oro al valore civile alla memoria di Norma Cossetto, studentessa di 24 anni, seviziata, violentata e gettata in una foiba, simbolo, tra i tanti, di una feroce pulizia etnica per troppo tempo dimenticata e silenziata dalla coscienza collettiva della Nazione.

Una storia che in parte è anche altamurana, ed è proprio Altamura che riemerge dalle carte del Magazzino 18, il luogo che funge da decenni da deposito alle masserizie degli esuli, al Porto vecchio di Trieste. Mobili, oggetti e ricordi ormai dimenticati ma di grande valore simbolico e storico per la memoria di un pezzi di Italia costretto ad abbandonare la propria terra. Una realtà che, trasformata dal cantante e attore Simone Cristicchi in uno spettacolo, ha avuto ormai riconoscimenti a livello mondiale, stimolando la curiosità di tanti italiani che quelle vicende le conoscevano solo per sentito dire o le ignoravano proprio.

Singolare la quantità e la diversità delle masserizie ammonticchiate dentro la struttura: si va da montagne di sedie aggrovigliate, a comporre quasi una scultura moderna, a decine di armadi di legno desolatamente vuoti, virando poi sul personale con lettere, fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, strumenti musicali, attrezzature da artigiano.Un luogo, il Magazzino 18, dove gli esuli – senza casa e spesso prossimi ad affrontare lunghi periodi in campo profughi o estenuanti viaggi verso lontane mete nel mondo – lasciavano le loro proprietà, in attesa e nella speranza di poterne in futuro rientrare in possesso. Tra esse, in una foto pubblicata in questi giorni dal quotidiano triestino "Il Piccolo", appare un documento della Prefettura di Bari che riporta Altamura come nuovo indirizzo del proprietario di qualche oggetto ivi contenuto. Gli esuli infatti trovarono rifugio in giro per l'Italia, non sempre accolti come fratelli perseguitati, spesso ignorati o peggio trattati con disprezzo.

Si conta che almeno 4 000 esuli trovarono nuova dimora in Puglia, e molti di essi ad Altamura, dove vennero accolti in un ex campo di prigionia, sito in via Gravina, dal quale ci si era dimenticati di rimuovere i cavalli di Frisia. Il ministero degli Interni dispose addirittura che ad essi si prendessero le impronte digitali, come se fossero dei delinquenti e non delle vittime. Particolarmente toccante il ricordo di una di loro, Ida Vodaric Marinzoli, che dell'ex campo profughi, definito "un rudere senza voce", disse: "Forse un parco della Pace sarebbe la sua ideale, ultima re-ncarnazione ed un sospiro di sollievo per un'umanità stanca e travolta dalla storia". Un auspicio che tutta la città dovrebbe fare suo, per non dimenticare.

.jpg)

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Altamura

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Altamura .jpg)

.jpg)

.jpg)